山野の生活通信

皆様の健やかな毎日にお役に立てるよう、季節にあわせた情報をピックアップしてみました。

Vol.68 家庭でできる新型コロナウイルス予防対策!

2020年5月新型コロナウイルス感染の脅威が続く日々。自らの身を守る感染防止の情報をまとめました。

日常生活で気を付けること

◎基本的なこと3つ

1.まずは手洗い、うがいの徹底

2.人込みの多い場所を避ける

3.咳エチケットに気をつける◎「3つのすぎない」が重要

1.物を買いすぎないこと

2.自分は大丈夫だと思いすぎないこと

3.ストレスをためすぎないこと

この3つの「すぎない」が重要なことかもしれません。(※ジャニーズTOKIO城島氏のメッセージから)◎除菌剤の作り方

アルコール除菌剤が品薄のため、台所用洗剤(含まれている界面活性剤)を使い除菌剤を作ります。

★1リットルのペットボトルに入れたぬるま湯に中性洗剤をペットボトルのキャップ2杯分(10ml)を入れて振ると完成。

ウイルス研究所などで効果は確認されていないのですが、2003年のSARSの時に実際に効果があった方法です。「免疫力アップで感染に備える

☆睡眠

ぬるめのお湯にじっくり浸かり、身体を温めれば深い睡眠が得られます。

☆食事

1日3食しっかりバランスのよい食事を心掛けましょう。たんぱく質やビタミン、食物繊維を積極的に摂ることで免疫力がアップします。

☆運動

適度な運動は身体の緊張がほぐれます。

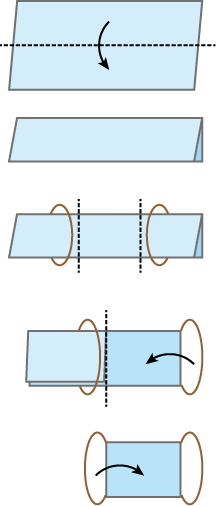

☆簡単ハンカチマスクの作り方

ハンカチを2つ折りし、さらに2つ折りします。

3等分の位置に輪ゴムやヘヤゴムなどを通します。

両端をゴムの位置で折って完成です。顔の大きさに調節してつけてください。

※ご注意:あくまでも簡易マスクであり、咳エチケットの補助です。

Vol.67 モノを減らして暮らしスッキリ!

2020年3月季節も一新、暮らしの不用品を整理するには最適なこの時期。上手に整理し、暮らしをスッキリさせるコツをご紹介します。

「いつか使う」ものは使わない

◎「いつか使う」を捨てる

気に入って買った高価な洋服を一度も袖を通していないことはありませんか。洋服に限らず日用品でも「いつか使う」「高かった」と置いていても、今使っていないモノはこれからも使うことはほとんどなく、不用品となってしまいます。高価なモノも着たり、使ったりしないと価値を生み出せないのです。

◎「もったいない」を捨てる

もったいないからとモノを捨てられず、あふれて収納できなくなっていませんか。収納できずにモノが散乱していると、いざモノを探すときの時間や労力が余計にもったいないこともあります。

普段は目に留まらない思い出の品。整理して処分すると判断したら、デジカメなどで撮影しCDやDVDに保存しましょう。いつでも再生でき、思い出の品をその時の状態で観ることができます。「捨てる」「残す」を整理する

☆捨てるものを整理する

捨てるモノと残すモノを判断するには、現在使っているかいないかで判断しましょう。

現在使っていないモノや今後使わないモノでも処分できないと迷う場合は一時保存箱を作ります。保存期間を決め、その間使うことがなければ必ず処分しましょう。処分するモノは自治体の資源ごみの活用やリサイクルショップ、フリーマーケットで売ることもできます。☆残すものを整理する

残すと決めたモノは使いやすく、目に付く収納場所に置くようにします。それでも数か月に一度は使う頻度を確認してみましょう。

迷って置いてみたものの、使わないことが多いモノは無くても困らないモノと確認できます。一度も使わなかったモノは今度こそ思い切って処分します。Vol.66 栄養豊富なサバで美味しく健康に!

2020年1月寒くなるにつれ脂がのり、旬をむかえる美味しいサバ。生のサバ以外にも缶詰を使って美味しいサバを味わいましょう。

栄養バランスに優れたサバ

◎栄養豊富なサバ

スーパーでよく売られているマサバとゴマサバですが、マサバは寒サバと呼ばれるように脂がのり、これからが旬。

サバには脳の活性化に良いとされる不飽和脂肪酸のDHAが含まれることがよく知られていますが、他にも同じ不飽和脂肪酸で血液サラサラ効果のEPA、カルシウムの吸収を助けるビタミンDも豊富です。サバの脂には血液中の中性脂肪を減らす効果もあり、栄養バランスに優れています。◎美味しいサバの見分け方

美味しいサバの見分け方は、一匹まるごとなら目が澄んだ、身に張りがある太ったものを選びましょう。

切り身なら切り口がきれいで透明感があり、血合いが黒ずんでいないものが新鮮です。パックの中に水分が出ていないかもチェックします。簡単サバのアレンジレシピ

☆煮てよし、焼いてよしのサバ

【煮る】いつものサバの味噌煮に少しの牛乳を入れると牛乳のコクで塩分控えめになります。

【焼く】サバの切り身をフライパンでマヨネーズ焼きにしてみては。マヨネーズの油と酸味でサバ独特の生臭みが気になりません。

【揚げ物】サバを粗めに切ってカレー粉を混ぜ合わせメンチカツ風に。

【シメサバ】サラダの上にのせてカルパッチョ風や、ほうれん草などのお浸しに混ぜて食べるとボリュームもアップします。☆サバ缶を活用

サバ缶は身も骨もやわらかで味付けされているものも多く、スープも利用でき料理の幅が広がります。

スープと一緒に鍋の具材として、ホワイトソースと合わせグラタンにと和風にも洋風にも活用できます。Vol.65 うっかりで起きる家庭内事故!

2019年11月寒さが増し室内で過ごすことが多くなり、家庭内事故が多発します。うっかりから起こる家庭内事故を防止しましょう。

家の中に潜む危険とは

◎交通事故より多い家庭内事故

冬が近づき家の中で過ごす時間が増えてきます。家の中だから大丈夫と思っていても、意外に多いのが家庭内で起こる事故です。特にシニア層では、ほんの少しの原因で重大な家庭内事故につながり、寝たきりや死亡に至ることもあります。

◎家庭内事故の具体例

【階段やベランダでの転倒】階段から足を踏み外す。洗濯物や掃除でベランダに出る時、段差につまずき転倒してしまう。

【家の中での温度差からくるヒートショック】暖かいリビングからトイレに行く時やお風呂に入るため脱衣所へ行く時など急激な温度差で血圧の乱高下を引き起こすことをヒートショックといいます。それにより倒れてしまったり、お風呂で溺れてしまうこともあります。家庭内事故を防ぐには

☆身近なことから始める

【床】リビングの床にはなるべく物を置かないようにしましょう。冬に活躍する電気カーペットやじゅうたんは角がめくれにくい物を選び、リビングの真ん中ではなく壁際まで敷き詰めます。

電気カーペットやこたつの電気コードも壁際に這わせ、足を引っ掛けないようにします。

電気カーペットやこたつの電気コードも壁際に這わせ、足を引っ掛けないようにします。

【服装・履物】スリッパや靴下を履く

時期ですが、必ず滑り止めのついたものを選びましょう。気づきにくいのがズボンの裾。パジャマやルームウェアの裾を踏んで転倒することもあります。ズボン丈は裾を引きずらない短めのものを選びましょう。☆簡単なリフォームで快適に

階段に手摺を取り付ける、ヒートショックを防ぐ二重窓へのリフォームなども効果的です。短期間の工事で快適な時間を過ごすことができます。

Vol.64 秋バテの陰には隠れ貧血の疑いも!

2019年9月夏も終わり、秋バテの症状に貧血が隠れていることもあります。貧血を改善するための生活習慣をご紹介します。

汗をかくことも貧血の原因に

◎秋バテは隠れ貧血が原因かも

暑かった夏も終わり、疲れやだるさが抜けないのは貧血が原因かもしれません。汗には鉄分やミネラルが含まれ、汗とともに排出されるため、鉄分不足(鉄欠乏性貧血)となります。そのため身体中に送る酸素が足りず、酸欠状態で疲れが抜けなくなるのです。また、暑い屋外と冷房の効いた屋内の温度差で自立神経が乱れ、食欲不振になり鉄分不足で体調を崩してしまうこともあります。

◎貧血の症状

【爪の色とかたちの変化】健康な爪は薄いピンク色。白っぽくなったり、割れ、ひどい場合はスプーン状に反り、中央がへこむこともあります。

【下まぶたの裏の色】下まぶたには毛細血管が多く、ピンクや薄い赤が健康な状態。ヘモグロビンの減少で下まぶたの色が白くなっている場合は貧血が疑われます。隠れ貧血を予防する方法

☆疲れた胃腸を整える

冷たい食べ物や飲み物で胃腸の疲れが出てくる時期。まずは食欲を回復させるため、香味野菜や香辛料などで消化機能を高めまし

ょう。しょうがや山椒などお味噌汁やおかずに少し入れるだけでも食欲が増進され胃腸の働きを助けてくれます。

ょう。しょうがや山椒などお味噌汁やおかずに少し入れるだけでも食欲が増進され胃腸の働きを助けてくれます。☆食事バランスが大切

【ヘム鉄】レバーやカツオなどの肉類や魚類など動物性食品に多く含まれており、体内への吸収率が高いとされています。

【非ヘム鉄】卵や納豆などの豆類、小松菜やブロッコリーの野菜や海草などが植物性食品です。吸収率がヘム鉄より低いのですが、タンパク質やビタミンCが含まれている食品と一緒に摂ると体内への吸収率がアップします。栄養バランスのよい食事が何より大切なのです。Vol.63 夏こそエコ掃除でスッキリ、快適に!!

2019年7月寒い時期より、この季節の掃除は手間が省けます。簡単に始められる夏のエコ掃除をご紹介します。

夏こそ効率的な掃除の時期

◎この季節だから効率的

大掃除は年末のイメージがありますが、冬の時期に比べると気温や湿度が高いため汚れが落ちやすくなります。寒い冬ではおっくうになる窓ふきや水回りの掃除、換気も寒さを我慢することはありません。また、この時期に掃除しておくと年末の大掃除が簡単に済むというメリットもあります。

◎夏の大掃除にむいている箇所

【浴室などの水回り】掃除の後の水滴も気温が高いためすぐに乾き、カビ予防になります。

【換気扇・レンジフード】気温が低い冬は油が固まり、落とすのに手間がかかります。夏は気温が高く油が緩むため短時間で汚れ

が落ちます。

【窓・網戸】寒さがこたえる外回りの掃除はこの時期に。春に溜まった花粉やPM2.5を除去します。網戸についた虫や汚れを取れば風通しもよくなります。エコでやさしい掃除方法

☆昔ながらの知恵で

洗剤に頼らず、身近なものを使ってエコで体にやさしい掃除方法があります。

【重曹】弱アルカリ性で野菜のあく抜きにも使われ、酸性の油汚れや手あか汚れに効果があります。汚れに直接振りかけ、水を含んだスポンジなどでこすった後、水で流しましょう。

【クエン酸】酸性で、お風呂や洗面の石けんカス、水あかなどアルカリ性の汚れに効果があります。スプレーボトルにクエン酸小さじ1/2を水100ccで薄め、汚れにスプレーしましょう。☆古着などを活用

着古したアクリルセーターは研磨力が強く、小さく切ってシンクや蛇口などを拭くとピカピカに。フリースやストッキングはホコリを吸着しやすいのでクーラーやテレビの掃除に最適です。

Vol.62 お出かけの季節、万全な紫外線対策を!!

2019年5月気持ちのいい陽気で外出の機会が増える季節です。万全の紫外線対策で、うっかり日焼けを防ぎましょう。

紫外線が肌に与える影響

◎ちょっとした外出でも

この時期、油断しているといつの間にか日焼けしていることはありませんか。紫外線は知らないうちに少しずつ肌や髪にダメージを蓄積させています。ちょっとそこまでの外出でもしっかり紫外線対策を欠かさないようにしましょう。

◎紫外線の種類

紫外線のうち地上に届くのは、紫外線A波(UVA)と紫外線B波(UVB)の2種類とされています。

【紫外線A波(UVA)】波長が長く、肌の奥深くまで到達し、シミやしわの原因に。曇りの日でも、ガラス越しの日差しで届くため注意しましょう。

【紫外線B波(UVB)】波長は短く、エネルギーが強いため、肌表面の細胞を傷つけてしまいます。日焼けで肌がヒリヒリする痛みや水膨れ、赤くなる(サンバーン)のはそのためです。紫外線から肌を守る方法

☆基本は日焼け止め

日焼け止めには種類があります。

【クリーム】保湿力が高く、落ちにくく化粧下地としても使えます。そのためクレンジングなどでしっかり落としましょう。

【ローション】さっぱりした使い心地で、肌にやさしいタイプ。汗で落ちやすいため、屋外スポーツなどには向きません。

【パウダー】メイクの上から乗せるので、ベタベタが苦手な方や、化粧直しにも使えます。日常生活ならSPF10~20、炎天下のス ポーツではSPF50++++など用途によって使い分けましょう。

ポーツではSPF50++++など用途によって使い分けましょう。☆照り返しにも注意

外出するときは、紫外線カット率が高い黒や紺の濃い色の服装で。忘れがちなのが照り返しです。反射した紫外線で足首やつま先など日焼けしてしまいます。日焼け止めや靴下でしっかり予防しましょう。

Vol.61 春は足元からおしゃれに!靴のお手入れ方法!!

2019年3月季節の変わり目。服装に合わせて靴も衣替えしてみませんか。お気に入りの靴をキレイに履き続けるお手入れ方法をご紹介します。

靴の基本のお手入れ方法

◎靴はお手入れが肝心

ピカピカに磨かれた靴は、会う人に好印象を与え、イメージもアップします。逆に、きれいに着飾っていても、足元が汚れていると印象が悪くなってしまうこともあります。

◎基本のお手入れ

汚れを落とし、革に栄養を与え、ツヤを出すことが基本のお手入れです。

【汚れ落とし】靴ブラシで表面、ヒール部分、靴底の汚れを落としましょう。その後、クリーナーで拭きます。つま先に新聞紙などを詰めると形崩れ防止に。

【革に栄養を与える】古Tシャツなどでクリームを少量取り、指先で丁寧に靴全体に塗りこみます。

【ツヤ出し】クリームが全体になじんだら、ブラッシング。仕上げに古ストッキングで磨くとツヤが出ます。オフシーズンの保管方法

☆雨の日のお手入れ

雨で濡れた革靴をそのままにしておくと型崩れや色落ち、カビの原因となります。広げた新聞紙に濡れた靴をのせ、つま先に丸めた新聞紙を詰め、湿気を吸い取らせます。乾いた後は、全体にクリームを塗り保湿しましょう。

☆長期保管の方法

シーズンを終えた靴は陰干して、しっかり湿気を取ってから収納するのが基本です。収納する下駄箱には、乾燥剤やすのこなどを敷いて通気をよくします。定期的に乾燥剤を取り替え、時々扉を開けるなど、風を通しましょう。

靴箱に入れて保管する場合は、カビが発生しやくなります。箱にはキリなどで数ヶ所穴をあけ、空気の通りをよくします。乾燥剤を1箱に1つ入れることもお忘れなく。Vol.60 冬の薬味で「ポカポカ身体」に!!

2019年1月寒さが増すこの時期、鍋ものなどに欠かせないのが薬味。寒い冬を少しでも暖かく、薬味で体調管理をしてみませんか。

様々な効果が期待できる薬味

◎体薬味とは

香りのある香味野菜や辛味などの香辛料、柑橘系の果物など、食事の脇に添えられた野菜などの総称です。食事の脇役ではありますが、味を引き立てたり風味を良くしたりと薬味の存在が食事のおいしさを左右することもあります。

◎薬味の役割

この時期、あたたかい汁ものや鍋物に欠かせない薬味。手軽に手に入るものが多いので、日常の食生活に取り入れ、冬の体調管理に役立ててみましょう。

【魚や肉の匂い消し】山椒、生姜

【減塩や体温を上げる】青じそ、生姜

【香りを加えて食欲増進】柚子、にんにく

【血管の収縮や高血圧の抑制】生姜、ネギ

ただし、薬味野菜は刺激が強いため、取り過ぎには十分注意しましょう。調理法の工夫で積極活用を

☆部位でも違う成分

薬味の代表ともいえるネギ。白い部分は食物繊維が多く整腸作用があり、緑の部分のネバネバは免疫細胞を活性化します。

大根の先端部分は辛味が多く、消化を助けてくれます。葉に近い部分は甘みが多く生で食べやすくなります。☆最適な調理法

薬味の効果は調理法によっても違いがあります。生の生姜は身体の深部の熱を奪ってしまいますが、抹消の血管を広げて手足の先を素早く温めます。加熱や乾燥させた生姜は、血流をよくして身体の芯から温めます。

柚子やすだちの柑橘類の香りには神経をリラックスさせる精油成分があるため、皮を下にして搾ると香りがよくなります。Vol.59 快眠するための寝間着の選び方!

2018年11月心地よい秋、睡眠の質を高めてさらに快適にしませんか。快適な眠りを得る寝間着選びのポイントをご紹介します。

快眠のために大切な寝間着

◎体を休めるためのスイッチ

家に帰って部屋着に着替えると自然にリラックスします。同じように寝る前、寝間着に着替えることで心と体も休まる「眠るモード」に切り替わります。この「眠るモード」が身体に習慣づきスムーズに入眠することができるのです。

◎快眠のための寝間着チェック

【部屋着をそのまま寝間着にしない】

アクリルやポリエステル素材の部屋着でそのまま寝てしまうと、汗を吸収せず熱がこもりやすくなります。そのため、寝床の温度が上がり寝苦しく、睡眠不足の原因に。

【部屋着には皮脂などが多い】

帰って着替えた部屋着には汗や皮脂が付着します。その部屋着で寝てしまうと、睡眠中の汗や皮脂がさらに付着し、かゆみや汗疹の原因にもなります。快適な寝間着選びのポイント

☆寝間着の基本的なかたち

寝ている間に何度もうつ寝返り。寝返りがしやすいよう締め付けず、つっぱらないかたちの寝間着を選びましょう。特に腕周りは動きが多いのでゆったりしたものを。腰のゴムは身体に跡が残らないような大きさで。これからの季節は襟の詰まったもので首もとを暖かくします。

☆素材にもこだわって

寒いからといって厚着をすると、寝返りもうちづらく、汗もかき寝苦しくなります。冬でも厚着はせずに自分に合った素材を選びましょう。

【コットン】吸水、吸湿に優れています。水にも強いため洗濯の耐久性もあります。

【シルク】タンパク質が主成分のため肌なじみもよく、光沢があり、なめらかな感触です。

【天然素材+化学繊維】天然素材に化学繊維を混ぜることで軽さや吸汗速乾、吸湿発熱機能を持たせています。Vol.58 秋から急増!住まいの防犯対策!

2018年9月秋から冬にかけて増える空き巣被害。ちょっとした工夫で住まいの安全を守りましょう。

秋から冬に空き巣が増える理由

◎留守にする機会が多い

行楽シーズン到来。秋は旅行に運動会、秋祭りなど家族揃って外出する機会が増え、家を留守にする時間が多くなるからです。

行楽シーズン到来。秋は旅行に運動会、秋祭りなど家族揃って外出する機会が増え、家を留守にする時間が多くなるからです。◎日の暮れが早い

夏より日の暮れが早く、空き巣の活動時間が長くなるとされています。また、周りが暗いため空き巣かどうかの判断もつきにくくなるようです。

◎気候がよい

夏はエアコンで窓を閉め切っていますが、秋は風が心地よく窓を開ける時間が長くなります。そのため、うっかり施錠せず外出してしまうことがあるからです。

◎散歩する人が多い

散歩に最適な季節。散歩をする人を装い、狙う家を物色していても不審者と思われにくいためです。

効果的な防犯対策ポイント

☆時間・音・光でシャットアウト

空き巣が嫌がる弱点は時間・音・光の3点。

【時間】空き巣は侵入に時間が掛かることを嫌がります。ドアにはメインの鍵と補助鍵を取り付ける「ワンドア・ツーロック」が効果的といわれています。

【音】警報ベル、チャイム、防犯砂利など大きな音や警戒音が鳴ることで侵入を防ぐことができます。

【光】空き巣が犯行をあきらめた理由として「センサーライトがついていた」「ホームセキュリティーが設置されていた」が多くなっています。一定の費用はかかりますが効果的な対策のひとつです。☆死角を作らない

塀や植木などで外から建物内が見えにくい死角を作らないようにしましょう。

庭には2階に侵入するための足場となる、脚立やブロック、ごみ箱などは置かないようにします。Vol.57 旬の野菜で暑い夏を元気に!

2018年7月旬の野菜には夏バテや疲労回復に効くパワーがあります。夏野菜の恵みをいただき暑い夏を乗り切りましょう。

旬の野菜には栄養たっぷり

◎本来の野菜の旬とは

季節を問わずさまざまな野菜を一年中買うことができます。旬の野菜は栄養価が高く、その時期に体が必要とする栄養素がたくさん詰まっています。例えば、冬の根

菜は体を温め、春の苦みのある芽吹き野菜は老廃物を排出してくれます。季節で変化する人間の体調を野菜も自然のサイクルで支えているのです。

菜は体を温め、春の苦みのある芽吹き野菜は老廃物を排出してくれます。季節で変化する人間の体調を野菜も自然のサイクルで支えているのです。◎彩り豊かな夏野菜

夏野菜といえばキュウリやナス、トウモロコシ、ピーマン、カボチャなどハッキリした濃い色が特徴で、ビタミンカラーともいわれています。

夏野菜には水分やカリウムが多く含まれており、身体にこもった熱をクールダウンしてくれます。夏バテや食欲不振になりやすいこの時期、たっぷりの夏野菜で身体の内側から元気に。おいしい夏野菜選び方

☆おいしさはツヤとハリ

【キュウリ】表面のとげがしっかりしていて皮にハリがあるものを。多少曲がっていても太さが均一なものが良質です。サラダや酢の物ばかりでなく、炒めものやスープにも合います。

【ナス】ガクに付いた三角のトゲがあるものが鮮度のいい証拠。濃い紫紺色でツヤがあり、へた下がしっかり太いものが完熟です。油との相性がよく、炒めものが最適です。唐辛子や香辛料を加えると食欲が増します。

【トウモロコシ】なるべく緑色の皮つきで、ひげは茶褐色で量の多いものを。スープが定番ですが、かき揚げやフライの衣がわりに。ごはんを炊くときに一緒に入れれば甘みのあるとうもろこしご飯になります。☆保存方法

夏野菜は常温でといわれていますが、新聞紙やキッチンペーパーで包みポリ袋に入れ野菜室で保存しましょう。

Vol.56 この時期、気を付けたいニオイ対策!

2018年5月汗が気になる季節になりました。自分ではなかなか気づかないニオイの原因を知り、効果的なニオイ対策をご紹介します。

ニオイの原因とは

◎汗自体は臭わない

気温が上がり、汗のニオイが気になる季節です。汗には、「エクリン腺」と「アポクリン腺」の2種類から出る汗に分けられます。どちらも出た瞬間はほとんどニオイ

ません。ニオイが発生するのは、汗を放っておくことで雑菌が繁殖し脂肪酸などの物質が原因となるからです。

ません。ニオイが発生するのは、汗を放っておくことで雑菌が繁殖し脂肪酸などの物質が原因となるからです。◎頭皮や足からも汗

汗と聞いて真っ先に気になるのが顔やワキですが、頭皮や足の裏も汗をかきます。特に足の裏には汗腺が密集しており、1日でコップ1杯程度の汗をかきます。その汗が靴の中で蒸れてしまい、蒸発できず雑菌が繁殖しニオイの原因に。

また、頭皮も同様に髪の毛で覆われているため、通気性が悪く、頭皮にいる常在菌が繁殖しやすい環境となっています。効果的なニオイ対策

☆こまめに拭き取る

汗をかき雑菌が繁殖する前にこまめに拭き取りましょう。拭きとるときは、乾いたタオルを使わないこと。汗をすべて拭きとると、余計に汗が出てしまうので、濡れ

タオルで拭き取れば水分を肌に残し、同時にベタベタ感も解消されます。

タオルで拭き取れば水分を肌に残し、同時にベタベタ感も解消されます。☆シャンプーは後頭部を念入りに

シャンプーをするときは、汗や皮脂が多く汚れやすい後頭部を特に念入りに洗います。耳の後ろや襟足も忘れずに。シャンプーの後はしっかりドライヤーで乾かしましょう。

☆普段から汗をかく

日頃からあまり汗をかかない人は、血液の成分も濃くなりがち。汗をかいたときは濃い成分が溶け出し、強いニオイを発してしまいます。普段から掃除や庭の手入れ、ウォーキングなど体を使う軽い運動で、こまめに汗をかく習慣をつけましょう。

Vol.55 簡単・キレイなアイロンがけ講座!

2018年3月春はパリッとアイロンのきいた服で気分一新!簡単でキレイにアイロンがけを仕上げるコツをご紹介します。

アイロンがけの基礎知識

◎取扱い絵表示の確認を

アイロンがけはシワを取ることや素材の風合いを取り戻したいときです。

しかし、素材に合った温度でアイロンを掛けなければ、逆に生地を傷めてしまうこともあります。衣類には洗濯取扱い絵表示が付いており必ず確認して素材に合った温度で使いましょう。

しかし、素材に合った温度でアイロンを掛けなければ、逆に生地を傷めてしまうこともあります。衣類には洗濯取扱い絵表示が付いており必ず確認して素材に合った温度で使いましょう。 ◎ドライとスチーム

【ドライアイロン】綿や麻製品など、霧吹きで水分を与え、高温の熱でシャキッと仕上げたい。絹や合成繊維などの薄物を生乾きで掛けるときやスプレーのりを使うとき。

【スチームアイロン】ウールやニットなどに、ふんわりした風合いを出したい、セーターの形を整えたい。ズボンの折り目やスカートのプリーツ、薄手の綿繊維のしわをきれいに仕上げたいとき。上手なアイロンがけのコツ

☆基本のシャツのあて方

【生地の目に沿って】アイロン台に生地の目と平行に置き、生地の目に沿ってアイロンをすべらせるように軽くかけるのがコツです。あまり力を入れずに。

【シワを防ぐには】アイロンの先をくねくねさせずに、アイロンの進む方向の前を空いている手で生地を引っ張ります。細かい部分はアイロンの先端を使って丁寧に。

【ヨークと襟】立体的な肩の部分はアイロン台の角を利用します。襟は生地のたるみを真ん中に寄せて裏返し、襟を立てるとたるみが逃げてきっちり仕上がります。☆すぐにはたたまない

アイロンをかけた後すぐにたたむと、残った熱や湿気でシワがついてしまいます。しばらくハンガーにかけて、温度が下がるのを待ちましょう。

Vol.54 冬場の入浴、温度差にご用心!

2018年1月「ヒートショック」をご存じですか。寒い冬は特に危険です。冬場の安全で快適な入浴方法をご紹介します。

ヒートショックとは

◎寒い日の入浴はご用心

ヒートショックとは、家の中での急激な温度差が身体に悪影響を及ぼす症状のことです。この時期、特に気を付けたいのがお風呂。暖房の効いた暖かい部屋から室温

の低い脱衣所で服を脱ぎ、すぐに熱いお風呂につかると、血圧が急激に上下します。そのため意識がもうろうとし、人によっては脳卒中や心筋梗塞を起こす危険もあります。

の低い脱衣所で服を脱ぎ、すぐに熱いお風呂につかると、血圧が急激に上下します。そのため意識がもうろうとし、人によっては脳卒中や心筋梗塞を起こす危険もあります。 ◎お風呂以外にも注意

冬場はお風呂以外の場所でもヒートショックの危険があります。就寝中のトイレ、朝のゴミ出しや朝刊を取りに行くときなど。ほんのそこまででも急激な温度変化があります。一枚多くアウターを着たり、マフラーを巻いたり防寒しましょう。

安全に入浴するポイント

☆ヒートショックになりやすい人

特に肥満症、糖尿病、心臓疾患、高血圧の人は注意が必要です。最近では高齢者の入浴事故が増えており、一人での入浴は避けましょう。一人で入浴する場合は、こまめに声を掛けて異変がないか確認します。

☆効果的な入浴法

【脱衣所や浴室は暖めて】脱衣所に暖房器具を置き、入浴前にお風呂のふたを開けておくと浴室が温まります。お湯の温度は41度以下で。

【すぐには浴槽に入らない】寒いからといってすぐに熱い浴槽に入るのはやめましょう。椅子に座り(転倒予防)心臓から遠い腕や足に掛け湯やシャワーを掛けて体を慣らします。

【飲食直後は入らない】食後1時間以内や飲酒をした場合は血圧が下がりやすくなっているため入浴は避けましょう。特に飲酒後は心臓に負担が掛かります。最近の生活通信

- Vol.98 乗り物酔いを防いで、楽しく旅行を満喫!

- Vol.97 栄養豊富な春野菜で身体をリフレッシュ!

- Vol.96 寒い冬に発酵食品を活用してみませんか!

- Vol.95 秋をゆっくりと自分時間で楽しみませんか!

- Vol.94 季節の変わり目に起こる体調不良に要注意!

過去の生活通信

© 株式会社山野. All Rights Reserved.